近日,西湖大学仇旻教授团队在微纳制造与生物科学的交叉领域取得重要突破,成功在被誉为“地表最强生物”的水熊虫体表实现了微纳米级图案的精确制备,并借助这些功能性图案实现了对水熊虫运动的有效操控。这项研究扩宽了传统微纳加工技术的应用边界,不仅完成了活体生物体表的功能化修饰,更实现了对微尺度生物运动的精确调控。相关研究工作分别以“Patterning on Living Tardigrades”和“Tattooing water bears: microfabrication on living organisms”为题发表于Nano Letters(并被选为补充封面)和Science Bulletin。

Nano Letters文章截图

文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.5c00378

Science Bulletin文章截图

文章链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095927325003615

【研究背景】

理查德·费曼(Richard Feynman)曾以诗意的远见预言微观世界的无限可能:在针尖上镌刻整部百科全书的设想。如今,随着纳米技术的飞跃发展,这一设想已然成为现实。当前,紫外光刻、电子束光刻、纳米压印等先进微纳加工技术,已能够在各类无机材料基底上精准构筑高密度复杂图案。然而,一个更具挑战性的科学命题正浮现——我们能否突破传统基底的局限,在鲜活的生命体表面实现微观结构的精准构筑?

尽管生物电子器件研究方兴未艾,但现有微纳加工技术的苛刻工艺条件仍难以与生物体系兼容。例如,传统光刻工艺依赖的化学显影和去胶溶剂极易对生物体造成损害,而脆弱的生物体表面的不规则形貌特征,也常常超出常规技术的适用范畴。如何在生物体上稳定集成功能性材料,仍是亟待攻克的科学难题。

【成果简介】

近日,西湖大学工学院仇旻教授课题组在微纳制造与生物科学的交叉领域取得重要突破,成功为活体水熊虫“纹身”。相关成果分别发表在Science Bulletin和Nano Letters上,展示了两种不同的微纳加工技术对活体生物的适用性。

缓步动物,俗称水熊虫,因其极端生存能力被誉为“地表最强生物”。这种微型生物能够在-273℃至近100℃的温度区间存活,并能抵御极端脱水、强辐射、高压及有毒环境,成为研究团队探索微纳加工在生物体系应用的理想样品。

在Science Bulletin发表的研究中,团队开创性地采用半导体薄膜沉积技术,成功为水熊虫打造微米级“金属纹身”。通过磁控溅射或电子束蒸发技术,研究人员在隐生状态的水熊虫体表精准沉积金属薄膜。当水熊虫复苏时,其体表运动使金属薄膜自然撕裂,形成独特条纹图案。不同金属修饰可赋予水熊虫特异功能特性,例如经磁性金属修饰的水熊虫具备磁场响应能力,研究人员能通过外部磁场调控其旋转、滚动及平移运动。

在Nano Letters发表的研究中,团队开发出更精密的“冰刻纹身”技术,可为水熊虫量身定制纳米级“碳质纹身”。该技术首先在隐生水熊虫表面均匀沉积纳米冰膜,随后通过电子束曝光将特定区域的冰膜转化为常温稳定的碳质结构。在适宜复苏条件下,带有这种“碳质纹身”的水熊虫能够成功恢复生命活动。实验表明,该碳质结构具有优异的附着性能,可耐受拉伸、溶剂浸泡、冲洗及干燥等多种物理化学作用。与传统的薄膜沉积技术相比,冰刻技术实现了原位加工,在图案精度、附着稳定性和生物相容性等方面均展现出显著优势。

【图文导读】

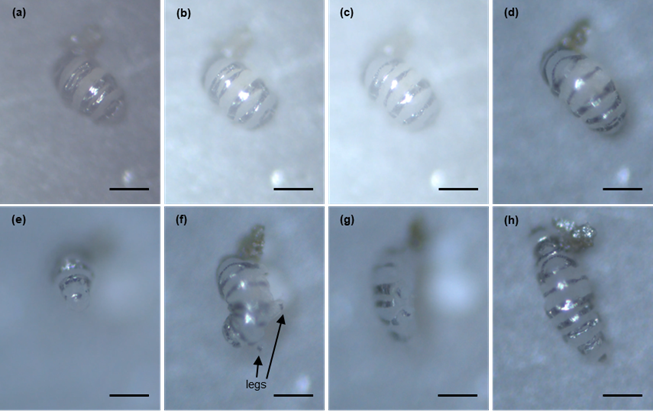

▲ 图1. 附着金属条纹图案的水熊虫

比例尺:100 µm

来源:Science Bulletin

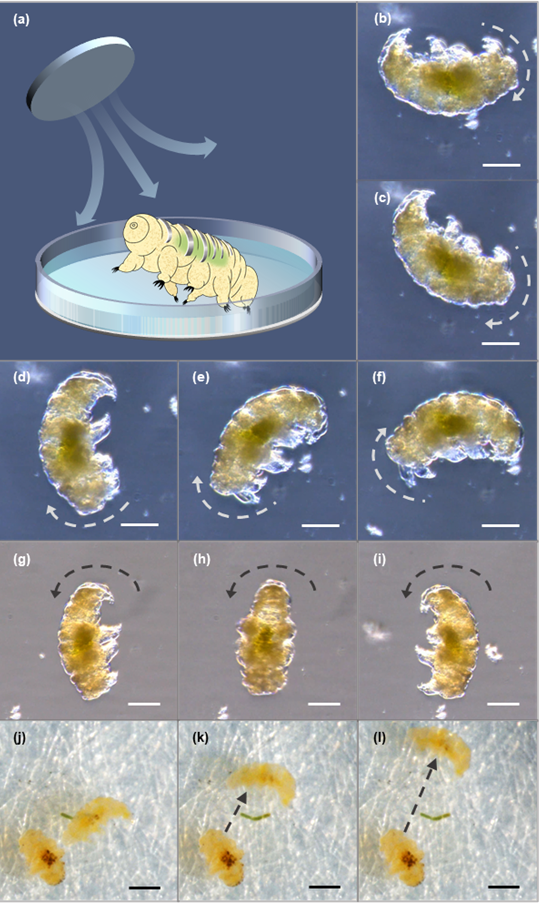

▲ 图2. 通过外加磁场人工操控水熊虫

比例尺:b-i,70 µm;j-l,200 µm

来源:Science Bulletin

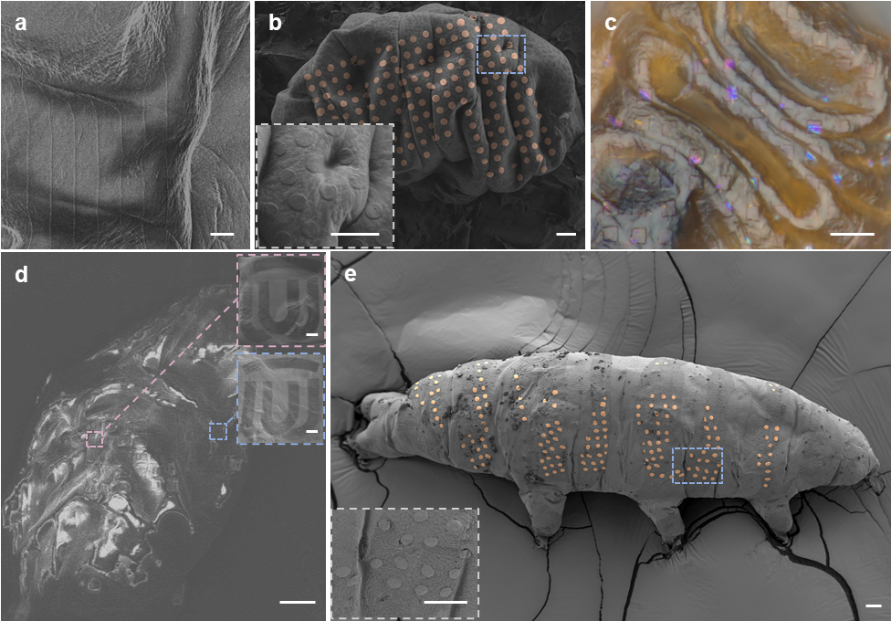

▲ 图3. 基于冰刻技术的水熊虫表面碳质微纳结构表征

比例尺: a,2 μm;b、c、e,10 μm;d,20 μm(插图:1 μm)

来源:Nano Letters

【总结和展望】

该研究开创了针对活体生物(特别是缓步动物)的微纳加工新领域,不仅为极端环境生物的适应性研究提供了全新工具,更展现了微纳制造技术与生物科学深度交叉融合的巨大潜力。未来有望利用更多的微纳加工方法,在生物体表面特定区域构筑更加精细的图案,并通过光、电、热等多物理场调控实现对其生命活动的精准干预,在新型生物电子器件、仿生器件和活体微型机器人等前沿领域有广阔的应用前景。

西湖大学博士生杨治蓉为本研究的第一作者。西湖大学光电研究院研究员赵鼎和西湖大学讲席教授仇旻为本研究的共同通讯作者。该研究工作获国家自然科学基金项目资助。

文章转自:西湖大学工学院SOE(公众号)

https://mp.weixin.qq.com/s/8_EjVssZhW4oOU-b4MM13w